雛人形の飾り方

雛人形の飾り方については、その時代や地方によってかなり違いがみられます。ここではごく一般的な飾り方をとり上げてみました。(雛人形の数、形態、屏風、ぼんぼり、お道具の種類など、かなり異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。)

ひな人形を飾ることは…

女の子が誕生すると、その子の無事な成長を願って雛人形を飾ります。平安時代よりの上巳の禊ぎ由来するひな祭りですから、人形に厄災を移し祓うという本来の意味がそこにあります。初節句の祝いに飾った人形は大切にしまっておいて、毎年のひな祭りに飾り、お子様の年々の健やかな成長をお祝いします。女の子が無事に成人し、お嫁入りして女の赤ちゃんが生まれたら、その子の為に新しい雛人形でお祝いしてください。そしてお母さんのお人形は、感謝の気持ちで供養してください。

ひな人形の由来

三月初めの巳の日(上巳)、草や紙、木で作った簡素な人形(ひとがた)に自分の厄や災いを移して川や海へ流した流し雛と平安時代に宮中で行われていたといわれるお人形遊び(ひいな遊び)とが結びついたのが、現在の「ひなまつり」です。したがって、雛人形には生まれたばかりの子供が健やかで優しい女性に育つようにとの家族の願いが込められています。江戸時代、文化文政の頃には民間でも最高の生活様式は宮中にあるとして、一般でも内裏雛、左右両大臣、三人官女、邦楽の楽人たちを飾るようになり、江戸中期には楽人が五人囃子へと代わりました。ともあれ雛人形は幼子の形代(かたしろ)としての考え方により生まれた人形ですから、どうぞ災いが降り掛かりませんように、また、美しく成長して良い結婚に恵まれ、人生の幸福を得られますようにという、温かい家族の想いを込めて飾ります。

飾り方ワンポイントアドバイス

〈きれいな手、又は、手袋をしてお取扱いください〉

小道具を付けるとき?

小道具は親王、官女、五人囃子、随身、仕丁とに分けて入っています。

一度に全部袋から出しますとわからなくなります。親王から順番に取り付けてください。

<注>小道具は小さく紛失しやすいので、注意してください。

顔が傾いている?〈衣裳着人形〉

おひな様の顔は自由に動かせます。傾いている顔の両耳を親指と人差し指でつまみ、左右回しながら差し込みます。(木目込雛はできません)

小道具が上手に付かない?

おひな様の手は自由に動かすことができます。小道具が手に取り付けしにくいときは、お人形の手を左右に回し、取付けやすい所まで回してください。(木目込雛はできません)

小道具が手に合わないことがあります。人形の手は軟質樹脂で造られています。多少指の間隔は広げることができます。(木彫りの手の場合はできません)左右の腕の間隔も自由に調節することができます。その場合人形の腕を持ち広くしたり狭くしたりして、人形のバランスをとって調節してください。(木目込雛はできません)

<注>人形の道具、小道具はなめたり、口に含んだりしないで下さい。色落ちの原因となります。

標準的な飾り方

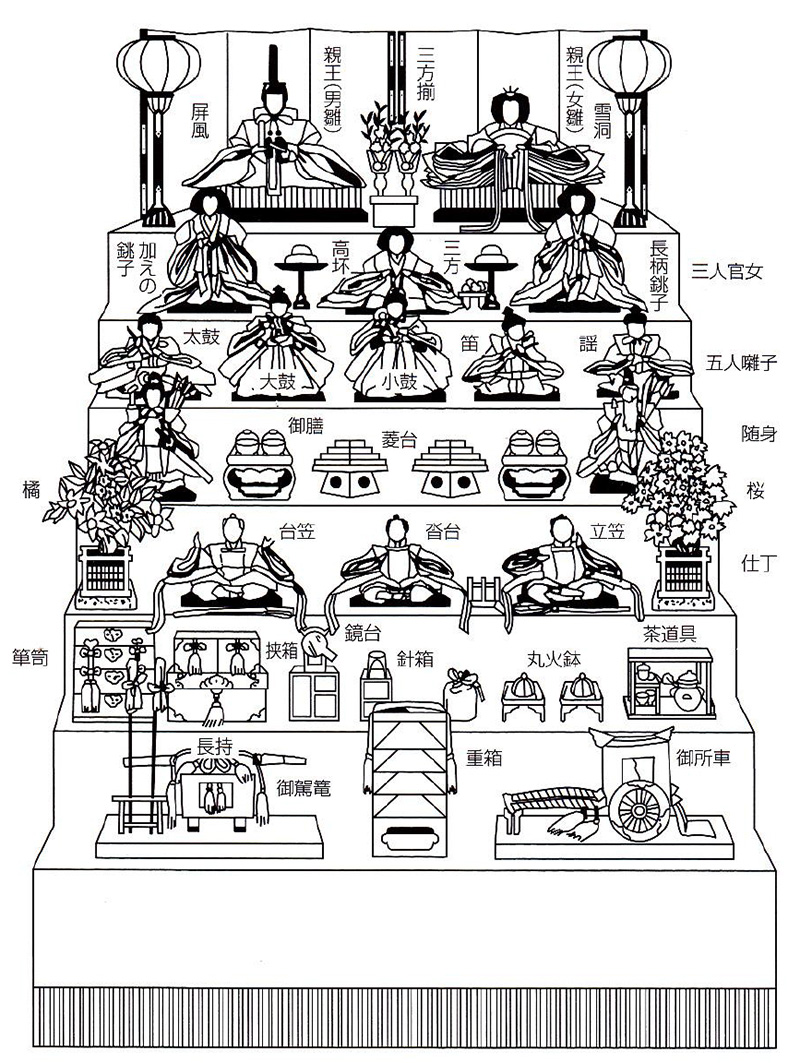

十五人揃(七段飾り)

●道具は絵柄の華やかな面を表にして下さい。

●人形の振り付けはセットによって様々です。写真は標準的なものを掲載しています。

●桜橘のかわりに紅白の梅を飾る場合には、京都御所の例にならい左に白梅、右に紅梅を飾ります。

(人形・道具・飾り方等写真と異なる場合もあります)

京式十五人揃(七段飾り)

<注>・ひな道具、小道具等はなめたり、口に含んだりしないでください。

・ひな段には登らないでください。

・ぼんぼりの長時間に渡る点灯はさけて下さい。加熱の原因となります。

いろいろな飾り方

京製親王飾り(床毛せん)

親王飾り

木目込人形 親王飾り

木目込人形 十五人揃

写真は十五人揃の一般的な飾り方です。

※桜橘が紅白梅の場合、右に紅梅、左に白梅を飾ります。これは京都御所での配置を例としているからです。

<注>木目込人形の顔や手は固定されています。無理に動かしたり、ひっぱったりしないでください。

ここでは代表的な飾り方を紹介します

五人飾り(木製三段)

五人飾り(スチール三段毛氈)

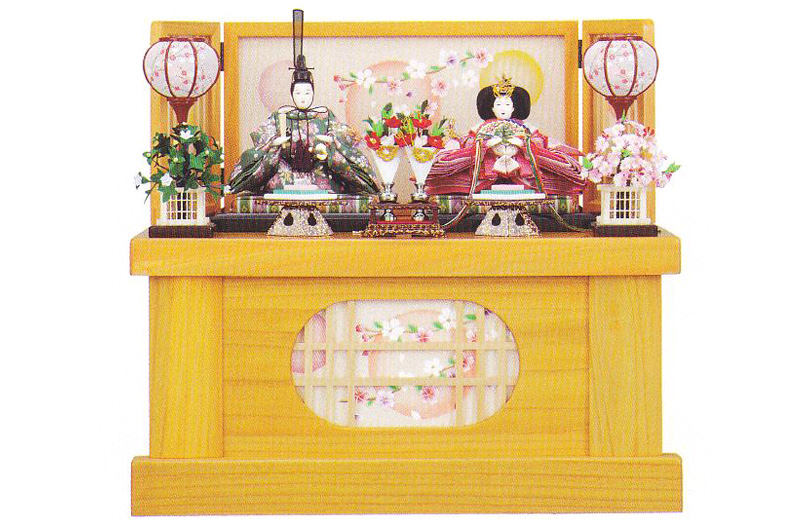

収納箱飾り 親王飾り、五人飾り

収納箱のサイズにより、屏風などを分けて収納する場合もあります。

立雛(たちびな)

衣裳着立雛、木目込人形立雛など、飾り方によっては桜橘や雛道具がセットになっているものもあります。

<注>・ひな道具、小道具等はなめたり、口に含んだりしないでください。

・ひな段には登らないでください。

標準的なお雛様の飾り方

小道具の持ち方(衣裳着人形)

親王(しんのう)

親王台の重ね方

黒い台の上に畳のついた台をはめ込んで重ねます。繧繝模様が手前を向くように重ねてください。

・笏は、握っている右手に持たせます。できるだけ垂直に握らせてください。

・太刀は、左の袖と胴の間に差し込みます。

・桧扇は、開いた形で両手の間にはさんで持たせます。

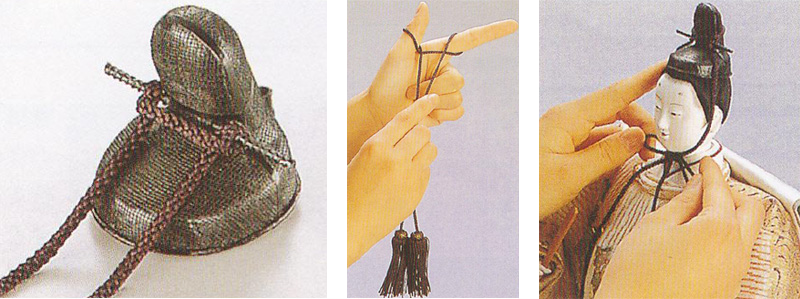

冠のつけ方

まず、冠に紐をかけます。親指と人さし指に図のように紐をからめて二つの輪をつくり、その指を冠の左右に突出ているかんざしにあて、紐の輪を引っ掛けて先端を引張ります。

冠をかぶせるときは、人形の頭のちょうどよい位置に冠をのせ、冠のてっぺんを人さし指で軽く押さえながら、あごの下で紐を結びます。

<注>太刀は人形用飾りです。取扱いには注意して下さい。

三人官女(さんにんかんじょ)

<標準飾り>

<京製京風飾り>

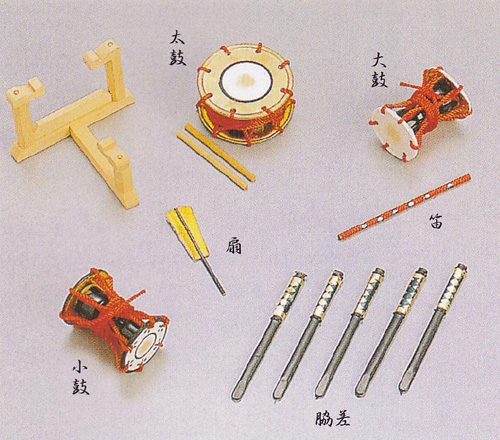

五人囃子(ごにんばやし)

まず、それぞれの人形に烏帽子をかぶせましょう。(はじめから、かぶっているセットもあります)つぎに脇差をつけます。左袖と胴の間に差し込んでください。

●太鼓は、太鼓台の上にのせて前又は横に置き、左右の手に枹(ばち)を持たせます。

●大鼓は右手のひらが横向きの人形に持たせます。鼓の表面に何も模様がないのが大鼓です。左手に鼓の紐をかけて持たせます。

●小鼓は、右の手のひらを上にむけている人形に持たせます。鼓の表面に模様のあるのが小鼓です。左手に鼓の紐をかけて持たせます。

●笛は、左右の手に通して持たせます。

●扇は、握っている右手に持たせます。

随身(ずいしん)

●随身は、左大臣(老人・向かって右側)右大臣(若者・向かって左側)も、持つものは同じです。

●冠は、親王と同じようにしてつけ、おいかけが耳のところにくるようにします。

●太刀は、左袖と、胴の間にはさみます。

●持矢は、羽根のほうを下に向けて右手に持たせます。

●弓は、左手におとして持たせます。

※商品によっては、箙(えびら)かごは省略されています。

●背矢は、まず箙の中に矢を差し込んでください。(はじめから箙と矢が一体になっているものもあります。)矢を箙に差し込んだら、それを図のように背中の帯のところにはさみ、羽根が左肩の上に出るような形にとめます。

仕丁(じちょう)

●烏帽子は、必ずしもかぶせないでもよいでしょう。かえって写真のように紐を首にかけて結び、後ろにさげておくと表情をかくしません。

●台笠(だいがさ)(又はくま手)は、左側の人形に持たせます。

●沓台(くつだい)は真ん中の人形の前にかかげた手の間に持たせ、京風のチリ取りの場合は前に置くだけです。

●立傘(たてがさ)(又はほうき)は右側の人形に持たせます。

※仕丁の手の形は商品によって異なります。

セットにより、ワラジ付きと無しがあります。

標準的なお雛様の飾り方

ひな段の組立て方

写真と商品が異なる場合があります。

<ひな段組立ての前に>

あらかじめ飾る場所を決めておきます。一般的におひな様を飾る方向などは決まっていません。

(1)ひな段にはスチール製と木製があります。スチール製のときは、じゅうたんや畳に傷がつかないように、台紙などを敷いてから組立てるとよいでしょう。

(2)ひな段の組立ては説明書(箱在中)に従ってしっかり組立ててください。

■おひな様の設置を避けたい場所

・直射日光があたる場所

・ペットなどがいる場所

・ほこりの多い場所

・湿気の多い場所

・振動の激しい場所

<注>ひな段は組みあがるまで非常に不安定です。

周りのスペースを充分考慮し組立ててください。

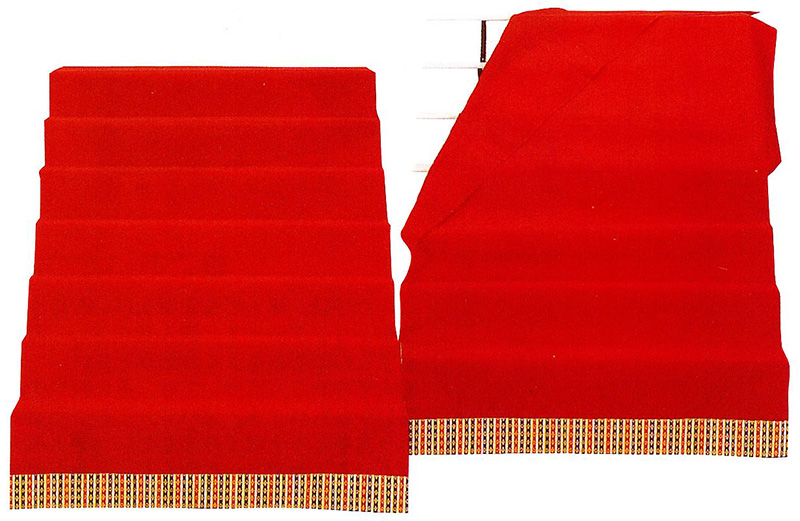

毛せんの掛け方

写真と商品が異なる場合があります。

<毛せん掛けの前に>

毛せんを掛けますと、ひな段の移動ができにくくなりますので、設置の位置を確認してください。

<注>毛せんを掛ける前に、段の骨組みにねじれなどがないか、お確かめください。

(1)ひな段に毛せんを掛け、下段から上段へとピンで止めてください。

(2)両端はひな段の巾に合わせて折り込んでください。

<木製段>

木製段に、毛せんはついていません。別売にて、段用7枚毛せんがありますのでご利用ください。

<注>ひな段には登らないでください。

おひな様の飾り方

<おひな様を飾る前に>

飾りつけは、上段からのほうが楽にきれいにできます。

飾りものは左右、中心のバランスを取りながら置いてください。

(1)屏風を立てます。

上段の後方に、左右均等に立ててください。

(2)ぼんぼりを飾ります。

ぼんぼりの柱に電球をセットし、上から火袋をかぶせます。

(3)親王台を置きます。

(親王台とは、御殿様、御姫様が座る台のことです。)

親王用の畳台は、黒塗りの下台の溝にはめ込みます。親王台は、最上段の左右に置きます。

(4)一人台を置きます。

(一人台とは、三人官女、五人囃子、随身、仕丁が座る台のことです。)

一人台を2段目に三人官女用3枚、3段目に五人囃子用5枚、4段目に随身用2枚、5段目に仕丁用3枚、合計13枚を置きます。

※一人台のないセットもあります。

(5)桜橘を置きます。

(桜橘とは、一般的に京都御所を参考にして、向かって左に橘、右に桜を置くといわれています。)5段目の左側に橘、右側に桜を置きます。

■最上段 親王台

■2段目 三人官女

■3段目 五人囃子

■4段目 随身

■5段目 仕丁

・京製雛は、一人台を付けないのが基本です。

お雛様のしまい方

しまい方ワンポイントアドバイス

人形のしまい方

お人形に取付けてある小道具をはずし、ホコリを払ってから小道具箱におしまいください。

おひな様に付いたホコリをはたきでよく払い、顔はティッシュペーパーなど、やわらかい紙でかるくつつんでからおしまいください。

<注>お人形の顔はきれいなはたきではらってください。

人形の収納

まず親王を納め、中敷きをのせたあと官女(座)と五人囃子を収納します。

・15人揃を1箱に収める人形セットもあります。

おひな様の種類によってたいへん異なります。ここでは代表的な収納のしかたをご紹介します。

(十五人)15人揃の代表的な収納のしかた。

<注>親王飾り、五人飾りなど人形セットにより、収納方法は多少異なります。

しまい方ワンポイントアドバイス

〈きれいな手、又は、手袋をしてお取扱いください〉

・一般的には3月4日にしまうとされていますが、天気がよく、空気が乾いている日におしまいください。天気の悪い日は、空気が湿気を含んでおり、カビの原因になります。

・早くしまわないと婚期が遅れるといい伝えられていますが、おひな様をうしろ向きに飾っておけば気にすることはありません。

・湿気が多い場所(カビの原因になります)

・直射日光があたる場所

・室内温度の高低の激しい場所

・ほこりの多い場所

・はたき……ほこりを払うときに使います。

・サクラ紙(ティッシュペーパー)……お人形の顔をつつみます。

・乾いた布……塗りの部分の乾ふきに使います。

・うす紙……おひな様が動かないよう、すき間に柔らかく丸めて詰めます。(新聞紙等で代用できます。)

・防虫剤……お人形、ぼんぼり、桜橘に入れます。

<注>防虫剤は1箱に1個とし、おひな様などに直接ふれないように注意してください。又は軟脂製品には入れないでください。

御道具揃 → 人形 → 花 → ぼんぼり → 屏風 → 段